Article 1

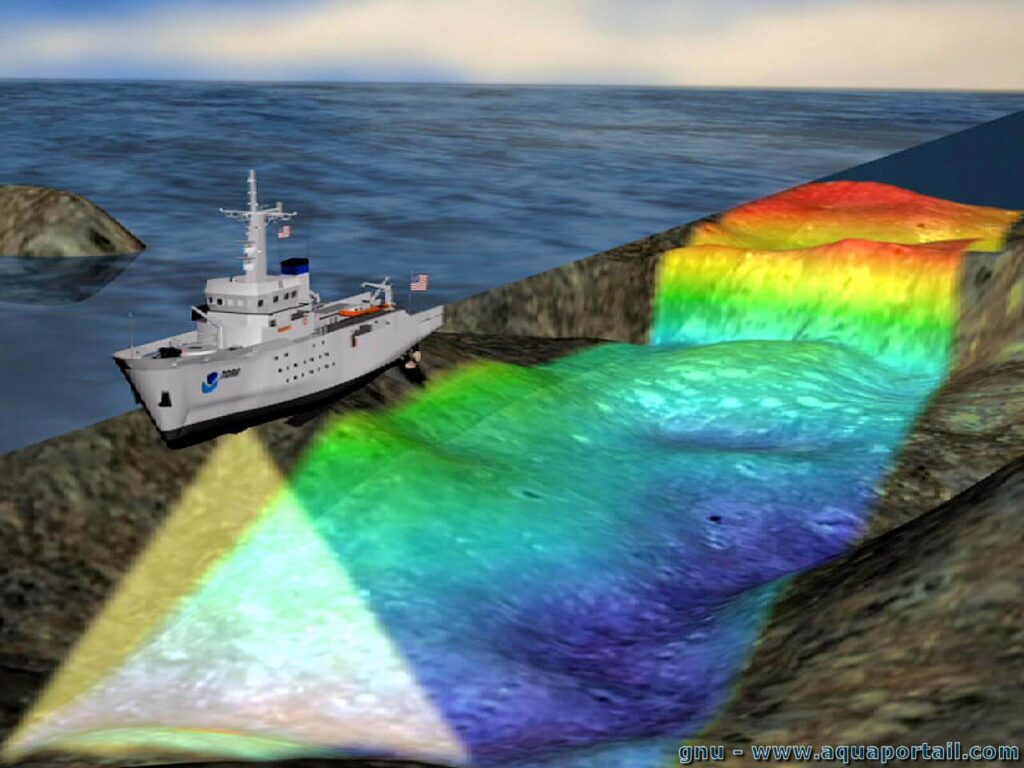

Histoire et Évolution du Sonar : De la Guerre aux Océans Profonds Qu’est-ce qu’un sonar ? Le sonar (acronyme de Sound Navigation and Ranging) est un outil de localisation des objets par réflexion des ondes sonores. Le sonar a été mis au point en France, pendant la Première Guerre mondiale, par Constantin Chilowski et Paul Langevin, avec la collaboration du Canadien R.W. BOYLE. Il devait alors servir à détecter des obstacles immergés (icebergs, sous-marins) et à mesurer la profondeur des eaux. Système Sonar Aéroporté Photoacoustique Système sonar aéroporté utilisant la technologie photo-acoustique. Source : inceptivemind.com/photoacoustic-airborne-sonar-system-aerial-underwater-surveys/16484/ Référence :Inceptive Mind. (2020). Photoacoustic Airborne Sonar System for Aerial Underwater Surveys. Les débuts du sonar : la naissance d’une technologie Les premières recherches sur les technologies sonar remontent à la fin du XIXe siècle, bien que l’invention proprement dite se soit concrétisée au début du XXe siècle. L’un des premiers moteurs du développement du sonar a été le naufrage du Titanic en 1912, un événement tragique qui a souligné la nécessité d’une meilleure détection des obstacles sous-marins. Cependant, c’est durant la Première Guerre mondiale que le sonar a été véritablement mis en œuvre à grande échelle. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la Marine royale canadienne, chargée d’escorter des convois et de lutter contre les sous-marins, fait appel aux océanographes canadiens pour évaluer la stratification des eaux et étudier la propagation des sons en milieu marin. Par la suite, le sonar est amélioré et trouve des applications dans les domaines scientifique, militaire et civil. Comme les techniques de sonar peuvent aider à localiser et à tracer le schéma des transformations survenues dans le milieu où voyagent les ondes sonores, elles permettent de déterminer les variations dans la structure sédimentaire des sols immergés, grâce à une méthode appelée réflexion sismique, et de dresser ainsi la carte des fonds marins. Les sédiments du fond de la mer absorbent très rapidement les hautes fréquences normalement émises par sonar, de sorte que les premières expériences de réflexion sismique consistent à provoquer des explosions répétées afin d’obtenir des sons de basse fréquence. David I.Ross ,( 7 février 2006). .https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/sonar#:~:text=Le%20sonar%20est%20mis%20au,de%20la%20profondeur%20des%20eaux. Les débuts de la cartographie sous-marine Initialement, les marins utilisaient des cordes lestées pour mesurer la profondeur des eaux côtières, une méthode simple mais limitée aux faibles profondeurs. Cette technique a permis la création des premières cartes bathymétriques, comme celle de la Manche par Philippe Buache en 1752, utilisant des isobathes pour représenter le relief sous-marin. L’avènement du sonar et l’acoustique sous-marine Le développement du sonar (Sound Navigation and Ranging) au début du XXᵉ siècle a révolutionné la cartographie des fonds marins. Les sondeurs monofaisceaux, émettant un faisceau acoustique unique, ont permis des mesures de profondeur plus précises. Cependant, leur couverture limitée a conduit à l’adoption de sonars multifaisceaux, capables de balayer de larges zones et de fournir des images détaillées du relief sous-marin. Écran de Sonar Illustrant la Détection Sous-Marine Utilisation du sonar multifaisceaux pour explorer le fond marin. Source :futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-sonar-17449/Référence :Futura Sciences. (2021). Définition du Sonar – Sciences et Technologie. Techniques modernes de cartographie Aujourd’hui, des technologies telles que le sonar à balayage latéral offrent des images en nuances de gris du fond marin, facilitant l’identification de structures et d’objets. De plus, la photogrammétrie sous-marine permet de créer des modèles 3D détaillés des habitats marins, offrant une résolution centimétrique, voire millimétrique . Abadie Arnaud,(2021, 27 février). La cartographie sous-marine: connaître le fond à fond.https://seaescape.fr/blog/2021/02/27/cartographie-sous-marine/?